يأتي ذلك بعد سيطرة قوات الحكومة السورية على غوطة دمشق، والوصول إلى اتفاقات لإجلاء نحو 100 ألف مقاتل وعائلاتهم، بينهم 60 ألفاً وعائلاتهم يُتوقع أن يشملهم اتفاق دوما، من شرق العاصمة إلى شمال سوريا وشمالها الغربي. وبات السؤال المطروح بعد الغوطة: هل تذهب قوات الحكومة إلى الجنوب أم إلى ريف حمص؟ لكن يبدو أن خطوط مناطق النفوذ ترتسم رويداً رويداً وسط مخاوف من تحول هذه المناطق تقسيماً للبلاد كأمر واقع.

«إقليم» شرق نهر الفرات

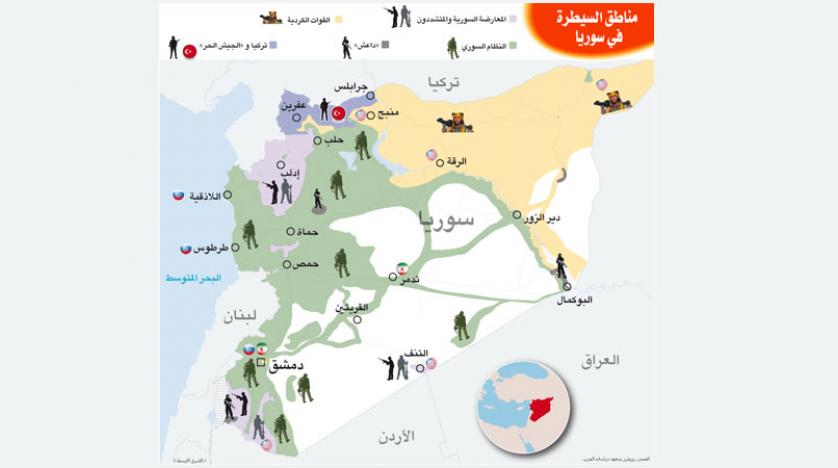

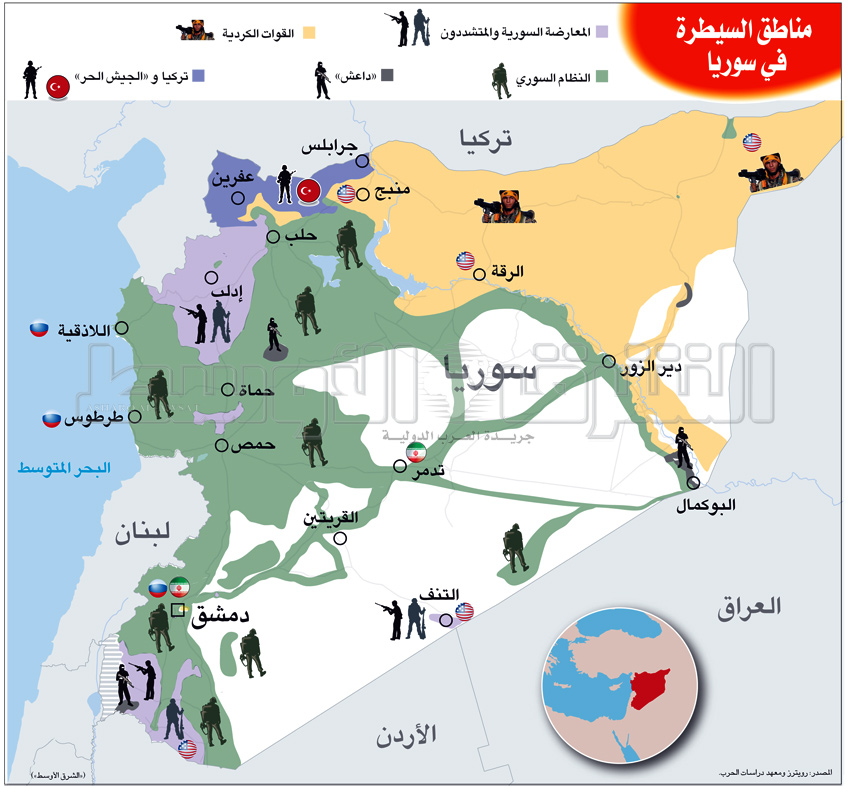

تسيطر «قوات سوريا الديمقراطية» التي تضم «وحدات حماية الشعب» الكردية وفصائل عربية، على مناطق شرق نهر الفرات التي تشكل نحو ثلث مساحة الأراضي السورية، لكن الأهم أنها تضم 90% من إنتاج النفط السوري، إضافة إلى 45% من إنتاج الغاز السوري، حسب تقدير خبراء.

وبلغ الإنتاج السوري من النفط قبل 2011 نحو 380 ألف برميل يومياً. وانخفض إلى 20 ألفاً ثم ارتفع إلى حدود 60 ألفاً، من آبار تنتشر في مناطق تحت سيطرة حلفاء واشنطن تُباع في معظمها لمناطق حلفاء موسكو!

وتغيّرت السيطرة على المصادر الطبيعية في السنوات السبع الماضية. إذ كانت فصائل إسلامية ومعارضة تسيطر على معظم آبار النفط والغاز ومحطات الكهرباء، لكن وقوع معظمها تحت سيطرة «داعش» أدى إلى تقاسم السيطرة بين «قوات سوريا الديمقراطية» من جهة وقوات النظام من جهة أخرى.

ويُنتج في سوريا حالياً نحو 60 ألف برميل، إذ يكلّف إنتاج البرميل 8 دولارات أميركية، يضاف دولاران لنقل كل برميل، و8 دولارات لمعالجة برميل النفط في مصفاة حمص الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية وسط البلاد، ثم يباع بأكثر من ضعف المبلغ في الأسواق. وأشار إلى أن تجارة النفط باتت تشكل مصدراً رئيسياً لاقتصاد الحرب في البلاد، وأنها توفّر مليون دولار يومياً.

وكان التحالف الدولي ضد «داعش» بقيادة أميركا قد دعم «قوات سوريا الديمقراطية» لتحرير شرق البلاد من التنظيم الإرهابي، حيث تمت السيطرة على الرقة والحسكة وزاوية الحدود «السورية – التركية – العراقية». وجرى في مايو (أيار) الماضي التوصل إلى اتفاق أميركي – روسي تضمّن عدم عبور حلفاء موسكو إلى الضفة الشرقية للفرات باستثناء الذهاب إلى البوكمال والميادين، مقابل موافقة الجانب الروسي على العبور إلى الضفة الغربية، للسيطرة على مدينة الطبقة، خصوصاً سدها الاستراتيجي ومطارها العسكري، إضافة إلى السيطرة على منبج شمال شرقي حلب.

وأقام الجيش الأميركي، الذي يضم ألفَي عنصر ومئات من المقاتلين البريطانيين والفرنسيين والنرويجيين (سابقاً) عدداً من القواعد العسكرية، خصوصاً في عين العرب (كوباني). وبات حلفاء واشنطن يسيطرون عملياً على «سوريا المفيدة» اقتصادياً، حيث تقع ثروات النفط والغاز والزراعة والمياه والسدود. وبقي «مربعان أمنيان» للحكومة في القامشلي والحسكة، إضافة إلى تسيير رحلات للطيران المدني بين القامشلي ودمشق.

عليه، استمرت روسيا وحلفاؤها في اختبار أميركا التي وفّرت الدعم لـ«قوات سوريا الديمقراطية» للسيطرة على منشأة غاز بدأت شركة «كونوكو» الأميركية تشغيلها قبل 15 سنة، وتشمل خطين لإنتاج الغاز الحر والمرافق للاستخدام المنزلي، إضافة إلى توفير 145 مليون قدم يومياً لمحطة جندر للكهرباء قرب حمص لإنتاج 400 ميغاواط من الكهرباء، أي 40% من الكهرباء المنتجة من الشبكة السورية.

وكانت موسكو تريد السيطرة على المنشأة، وقصف الطيران الروسي مواقع «قوات سوريا الديمقراطية» قرب كونوكو، تعبيراً عن الانزعاج. وفي بداية فبراير (شباط) هاجمت مجموعة من «المرتزقة» الروس يعملون ضمن «مجموعة فاغنر» المرتبطة برجل الأعمال يفغيني بريغوجين المقرب من الرئيس فلاديمير بوتين ويُعرف بأنه «طباخ بوتين»، موقعاً لحلفاء واشنطن للضغط باتجاه أكبر حقل نفطي. لكن الرد الأميركي كان حاسماً، إذ إن الجيش الأميركي قصف القافلة وقتل عشرات يعتقد أنه بينهم 195 من «المرتزقة» الروس.

وكانت تلك إشارة من واشنطن للدفاع عن شرق نهر الفرات في ضوء الاستراتيجية التي أعلنها وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون بـ«البقاء إلى أجل غير مسمى» شرق الفرات لتحقيق أهداف للمصالح الأميركية بينها: منع ظهور «داعش»، وتقليص النفوذ الإيراني، ومنع التواصل بين إيران و«حزب الله» عبر الحدود السورية – العراقية، والضغط على موسكو ودمشق وطهران لتحقيق انتقال سياسي في سوريا، وعودة اللاجئين والنازحين، ومنع استخدام السلاح الكيماوي.

وكررت واشنطن التزامها مع حلفائها لدى إرسالها قبل أسبوعين مسؤولين كباراً إلى منبج شمال شرقي حلب، كي تقول للجيش التركي إن التقدم إلى هناك أيضاً ممنوع حالياً، وسط استمرار المفاوضات بين أنقرة وواشنطن للوصول إلى ترتيبات حول منبج التي تضم دوريات عسكرية أميركية تفصل المقاتلين الأكراد عن حلفاء تركيا، كما تضم مركزاً عسكرياً روسياً في ريفها يفصل الأكراد عن قوات الحكومة السورية.

كان الجيش الأميركي قد قصف في مايو العام الماضي مرات عدة، مقاتلين موالين لدمشق، وأُسقطت طائرة سورية في إطار الدفاع عن قاعدة أقامها التحالف الدولي في معسكر التنف في زاوية الحدود «السورية – الأردنية – العراقية»، وحدد دائرة بقُطر 55 كيلومتراً لحمايتها من أي هجوم. وضمت فصائل معارضة لقتال «داعش» خضعوا لتدريبات على أيدي وحدات خاصة أميركية وبريطانية ونرويجية. لكن يبدو أن الاختبارات الروسية – الإيرانية لمدى التزام روسيا ستبقى قائمة، مع العلم أن «الحشد الشعبي» العراقي سيطر على الجبهة المقابلة من حدود سوريا.

جنوب هش… و«نصيحة» أميركية

إذا كانت واشنطن قد دافعت بوضوح عن التنف وشرق نهر الفرات وأرسلت إشارات لحماية منبج، فإن منطقة النفوذ الأميركية الرابعة جنوب سوريا تخضع لاعتبارات أخرى. إذ إنه في يوليو (تموز) الماضي، توصل الرئيسان دونالد ترمب وفلاديمير بوتين في هامبورغ إلى اتفاق على «عدم وجود قوات غير سورية» في مناطق «هدنة الجنوب» في درعا والقنيطرة والسويداء، ما يعني إبعاد تنظيمات تدعمها إيران و«حزب الله» عن حدود الأردن وخط فك الاشتباك في الجولان المحتل.

وبعد مرور أشهر من اتفاق هامبورغ، وعلى هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في دانانغ في فيتنام، توصل وزيرا الخارجية الأميركي –حينها- ريكس تيلرسون، والروسي سيرغي لافروف إلى اتفاق، أُعلن باسم الرئيسين ترمب وبوتين في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) تضمّن عناصر، بينها أهمية «خفض التصعيد» في الجنوب باعتباره «خطوة مؤقتة» للحفاظ على وقف النار، وإيصال المساعدات الإنسانية.

وكانت قد وُقعت في عمان، في 8 نوفمبر، مذكرة تفاهم لتنفيذ اتفاق تموز، وتضمنت تأسيس مركز رقابة في عمان لتنفيذ الاتفاق «الروسي – الأميركي – الأردني» لاحتفاظ المعارضة بسلاحها الثقيل والخفيف، وتحديد خطوط القتال، وبدء تبادل تجاري مع مناطق النظام، وتشكيل مجلس محلي معارض، واحتمال عودة اللاجئين من الأردن أو نازحين قرب الحدود.

الخطة بالنسبة إلى أميركا، ترمي إلى «الخفض والقضاء النهائي على وجود القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب من المنطقة لضمان سلام أكثر استدامة»، في إشارة إلى عناصر الميليشيات الإيرانية و«حزب الله» المنتشرين. أما بالنسبة إلى موسكو، فالخطة تعني القضاء نهائياً على «جبهة النصرة» و«جيش خالد» التابع لـ«داعش» جنوب سوريا. ورفضت إسرائيل أن يقيِّد الاتفاق حركة طائراتها في قصف أهداف لـ«حزب الله» أو تنظيمات إيرانية قرب الجولان أو جنوب البلاد.

التزام الجانب الأميركي نهاية العام أوقف الدعم العسكري والمالي لـ35 ألف مقاتل معارض كانت تدعمهم «غرفة العمليات العسكرية» بقيادة «وكالة الاستخبارات الأميركية» (سي آي إيه). وطرحت أفكاراً بدعمهم لمحاربة «داعش» و«جبهة النصرة» في الجنوب.

ومع قرب انتهاء العمليات العسكرية في الغوطة، توجهت تعزيزات إلى ريف درعا وشنت غارات على مناطق مختلفة. وحسب مسؤول غربي، استعجلت واشنطن الدعوة إلى اجتماع في عمان لعقد محادثات روسية – أميركية، حيث تبادل الطرفان الاتهامات؛ واشنطن تقول: إن موسكو لم تلتزم إبعاد «القوات غير السورية» بين 5 و15 كيلومتراً في المرحلة الأولى، و20 كيلومتراً بالمرحلة الثانية. وموسكو تقول: إن واشنطن لم تلتزم محاربة «النصرة» و«جيش خالد».

وتشير مؤشرات إلى احتمال حصول ترتيبات جديدة في الجنوب السوري تشمل فتح الطريق التجارية والمعبر الحدودي مع الأردن، وعودة «رموز الدولة ومؤسساتها»، وسط حملة يشنها الجيش الروسي وأنصار دمشق للوصول إلى «تسويات ومصالحات».

لكن النصيحة الأميركية للمعارضة، كانت بعدم استفزاز قوات الحكومة وروسيا كي لا تتعرض لقصف وهجوم بري بدأت مؤشراته تظهر على الأرض. وهناك من يتحدث عن مقايضة جديدة تتضمن تثبيت أميركا شرق الفرات مقابل تخليها عن جنوب سوريا.

«سوريا مفيدة» عسكرياً

بالسيطرة على الغوطة، تكون قوات الحكومة سيطرت على نصف مساحة سوريا وأكثر من 65% من السوريين الباقين في البلاد (هناك 5 ملايين لاجئ في الدول المجاورة وأكثر من 6 ملايين نازح داخلي) وشرايين الطرق الرئيسية والمدن الكبرى بعد استعادة شرق حلب نهاية 2016، ووسط حمص في 2014، إضافة إلى مدينتَي حماة وتدمر وسط البلاد، ودير الزور على نهر الفرات، لكن الأهم هو تأسيس قاعدتين عسكريتين إحداهما على البحر المتوسط، ونشر منظومة صواريخ «إس – 400»، وتجريب نحو 200 سلاح جديد.

وفي الوسط السوري، بقي «جيب» ريف حمص تحت سيطرة فصائل معارضة، ويخضع لاتفاق خفض التصعيد برعاية روسية، وسط أسئلة عن مستقبله مقابل وجود تصميم روسي على السيطرة على شرايين الطرق الرئيسية.

وباعتبار أن مناطق قوات النظام تفتقر إلى الموارد الطبيعية، وأن الغاز والنفط شرق البلاد تحت سيطرة حلفاء أميركا، طُرحت تساؤلات عن إعادة الإعمار بسبب غياب القدرة المالية لحلفاء النظام في روسيا وإيران لتعويض كلفة الدمار التي تتجاوز 220 مليار دولار أميركي، علماً بأن موسكو قدرت كلفة الدمار بـ400 مليار دولار.

في المقابل، أعلنت 18 دولة في اجتماع بقيادة أميركية، عُقد في نيويورك في سبتمبر (أيلول) الماضي، أنها لن تشارك في إعمار سوريا ما لم يحصل حل سياسي ذو صدقية بناءً على تنفيذ القرار 2254.

عليه، بدأت بوادر معارك بين «أمراء الحرب» ورجال الأعمال الجدد الذي برزوا في اقتصاد الحرب، ويتنافسون على حصة في مستقبل البلاد، خصوصاً بضعة رجال برزوا من تجارة النفط من شرق البلاد إلى غربها. كما ظهر تنافس روسي – إيراني على ثروات غرب نهر الفرات.

وكان لافتاً أنه بعد توقيع طهران ودمشق اتفاقاً لاستثمار الفوسفات السوري قرب تدمر بداية العام الماضي، وقّعت وزارة النفط السورية عقداً مع شركة «ستروي ترانس غاز» الروسية لاستخراج الفوسفات في مدينة تدمر في ريف حمص الشرقي.

ونص الاتفاق على أن يتم تقاسم الإنتاج بين الطرفين لنصف قرن، بحيث تكون حصة دمشق 30% من كمية الإنتاج البالغ سنوياً 2.2 مليون طن من موقع يبلغ احتياطيه الجيولوجي 105 ملايين طن.

وحسب معلومات، تجري مفاوضات لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لتشغيل شركة ثالثة للهاتف النقال من قبل شركة إيرانية تابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني، واستثمار أراضٍ زراعية، وتأسيس ميناء نفطي صغير على البحر المتوسط، إضافة إلى أنباء عن قواعد عسكرية إيرانية قرب دمشق ووجود تنظيمات تضم عشرات آلاف العناصر التابعين لطهران.

إدلب… ملجأ المهجَّرين

في إدلب بين 2.5 و3 ملايين مدني وأكثر من 50 ألف مقاتل من فصائل إسلامية ومتشددة ومعتدلة، بينها أكثر من 10 آلاف في «هيئة تحرير الشام». وتضم إدلب أيضاً عشرات الآلاف من المقاتلين الذين تم إجلاؤهم على مراحل من مناطق مختلفة بموجب اتفاقات مع دمشق، آخرها من الغوطة الشرقية بإشراف روسي مباشر. لكن أنقرة نجحت سبتمبر الماضي في الوصول مع موسكو إلى حلولٍ وسط بضم إدلب الواقعة قرب الحدود التركية إلى اتفاق «خفض التصعيد». وتطبيقاً للاتفاق، انتشرت قوات تركية في 12 – 13 نقطة مراقبة داخل الحدود الإدارية لإدلب منذ مطلع العام. ويرى الباحث في مجموعة الأزمات الدولية سام هيلر، حسب وكالة الصحافة الفرنسية، أن هذا الانتشار منع «قوات دمشق من التوغل في إدلب».

وخسرت قوات النظام السوري محافظة إدلب (شمال غرب) منذ صيف عام 2015، إثر سيطرة تحالف فصائل متطرفة وإسلامية عليها، لكنه سرعان ما تفكك إثر جولات اقتتال داخلي تطورت إلى صراع على تقاسم النفوذ بين «الفصائل الإخوة».

وتسيطر «هيئة تحرير الشام» (النصرة سابقاً) حالياً على نحو 60% من إدلب، بينما تنتشر فصائل أخرى إسلامية منافسة لها في مناطق أخرى. وربط تقرير لمجموعة الأزمات الدولية، في فبراير الماضي، تماسك مكونات «الهيئة»، باعتبارها «اللاعب الأقوى في إدلب بالإضافة إلى كونها مصدراً مهماً للدخل والتوظيف». وتمكنت قوات الحكومة السورية مؤخراً من استعادة السيطرة على مطار أبو الضهور العسكري وعشرات القرى والبلدات في ريف إدلب الجنوبي الغربي شمال حماة.

ويرتبط مصير إدلب بقدرة أنقرة على توسيع سيطرتها شمال غربي سوريا وتقليص نفوذ «هيئة تحرير الشام»، اللاعب الأقوى ميدانياً. ويُجمع محللون على أن تركيا التي تشكل إعادة مئات آلاف اللاجئين السوريين الموجودين لديها إلى سوريا أحد أكبر هواجسها، والتي لطالما أيّدت وجود منطقة عازلة قرب أراضيها، غير مستعدة لاستقبال موجات جديدة من النازحين قد يتسبب بها أي هجوم محتمل للنظام السوري على إدلب المكتظة سكانياً. لكن تركيا التي تدعم الفصائل الإسلامية الموجودة في إدلب لا تتمتع بالنفوذ نفسه على «هيئة تحرير الشام».

وتُبقي «هيئة تحرير الشام»، حسب هيلر، «سيطرتها على مفاصل المنطقة الأكثر حيوية. وهي تمسك بالشريط الحدودي ومعبر باب الهوى، بالإضافة إلى مدينة إدلب، مركز المحافظة»، وتتحكم في الحواجز الحدودية مع تركيا التي تتدفق البضائع والسلع عبرها من وإلى إدلب، وتؤمِّن تمويلها من خلالها. وقالت الصحافة الفرنسية إن حكومة الإنقاذ الوطني التي شكلتها المعارضة قبل أشهر في إدلب، وتعد بمثابة الذراع المدنية لـ«الهيئة»، تحاول فرض سيطرتها على المجالس المحلية والمنشآت المدنية، وتتحكم في مصادر الدخل الرئيسية كالمعابر والمحروقات وتفرض الضرائب تباعاً على الأسواق والمحال التجارية.

وقبل أسابيع، انضوت حركة «أحرار الشام الإسلامية»، حليفة «هيئة تحرير الشام» سابقاً، مع «حركة نور الدين زنكي»، فصيل إسلامي معارض، تحت مسمى «جبهة تحرير سوريا»، وشن هذا التحالف المدعوم من تركيا قبل بضعة أسابيع، هجوماً على مواقع لـ«هيئة تحرير الشام» وتمكّن من طردها من عدد من المناطق أبرزها مدينتا أريحا ومعرة النعمان. لكن يبدو إلحاق الهزيمة بـ«هيئة تحرير الشام» من دون مشاركة تركية مباشرة إلى جانب الفصائل المعارضة في إدلب أمراً صعباً. وبالتالي، فإن حسم مصير إدلب قد يمر بقتال داخلي جديد، حسب «الصحافة الفرنسية». ولا تزال مؤشرات ذلك مستمرة بين اقتتال وهدنات بين الكتلتين.

«غضن زيتون» وبندقية تركية

بعد فشل محاولة الانقلاب في تركيا بدأ منعطف العلاقات بين أنقرة وموسكو. تطور تدريجياً. في نهاية 2016، أعطى الجيش الروسي الضوء الأخضر لنظيره التركي للقيام بعملية «درع الفرات» لانتزاع منطقة بين حلب وجرابلس بالتزامن مع دخول قوات الحكومة السورية إلى شرق حلب.

طموح تركيا كان تأسيس جيب يمنع التوصل بين إقليمين كرديين شرق نهر الفرات وإقليم عفرين. وكان طموحها السيطرة على 5 آلاف كيلومتر مربع، أي نصف مساحة لبنان، لكن موسكو لم تسمح إلا بنحو 2100 كيلومتر مربع.

وفي بداية العام الجاري، أعطت موسكو ضوءاً أخضر ثانياً لأنقرة بشن عملية «غضن الزيتون» للوصول إلى مدينة عفرين. كان طموح تركيا منع وصول الأكراد إلى البحر المتوسط. سيطر الجيش التركي على عفرين بالتزامن مع دخول قوات الحكومة السورية إلى جنوب غوطة دمشق.

عين الجيش التركي حالياً على تل رفعت المحاطة بالجيش الروسي وقوات دمشق، وتجري مفاوضات للاتفاق على ترتيبات الانتشار التركي بالتزامن مع قيام دورية تركية باستطلاع شمال حماة وجنوب إدلب بعمق 200 كيلومتر من حدود تركيا.

وستكون هذه التفاصيل على جدول القمة الثلاثية «الروسية – التركية – الإيرانية» في أنقرة، غداً. ويلمّح كثيرون، حسب الصحافة الفرنسية، إلى أن تدخل تركيا الذي أدى إلى انتزاع عفرين أخيراً من أيدي الأكراد يدخل ضمن إطار التفاهمات الروسية – التركية. ويندرج في إطار هدف آخر للمنطقة العازلة المطلوبة تركياً، وهو إبعاد الأكراد عن الحدود التركية.

ولوحظ قيام تركيا، التي تستضيف نحو 2.5 مليون لاجئ سوري، بربط مناطق تحت سيطرتها بالنظام الاقتصادي والإداري والخدمي التركي، بما فيها تدريب الشرطة وتوفير خدمات البريد والمجالس المحلية والكهرباء والإنترنت وتعليم التاريخ التركي. وأُعلن عن اتفاق بين وزارة الجمارك وولاية هاتاي على افتتاح معبر يربط عفرين بتركيا في قرية حمام التابعة لناحية جنديرس. وأُرسلت فرق لترميم سدود ومدارس وتوفير خدمات. كما شجعت أنقرة مجلساً محلياً في عفرين.

وحدة سوريا في تقسيمها

بالتوازي مع التفاهمات بين اللاعبين الخارجيين والمقايضات بين الأراضي السورية، هناك في الخطاب الرسمي لدمشق وموسكو وأنقرة وطهران وواشنطن، إجماع على الرغبة في «وحدة سوريا» و«السيادة السورية». أيضاً، هناك عبارة أخرى تتكرر أن «القرار سوري والعملية (السياسية) بقيادة سوريا» بالتزامن مع فرض الخارج تفاهماته على السوريين، حكومةً ومعارضةً.

دمشق تعلن رغبتها في خوض «معركة تحرير» وهي تعد الوجود الأميركي والتركي «غير شرعي»، الأمر الذي توافق عليه موسكو التي تطالب أنقرة وواشنطن بـ«التنسيق مع الحكومة الشرعية». وسيكون هذا جزءاً أساسياً من الخطاب السياسي المصادر من دمشق.

لكن عملياً، يبدو أن مناطق النفوذ الجغرافي باتت تُرسم بالدم والسلاح بتفاهمات الدول الخارجية، وتشمل سيطرة الحكومة على نصف مساحة البلاد وحلفاء أميركا على ثلثها وتقاسم المعارضة وتركيا الـ20% المتبقية. صحيح، أن اتفاق آستانة تحدث أن مناطق «خفص التصعيد» هي «مرحلية لستة أشهر»، لكن القلق مشروع من أن يتحول المؤقت إلى دائم بفعل الأمر الواقع وتراجع القدرة العسكرية والاقتصادية للسيطرة على كامل الأراضي السورية البالغة 185 ألف كيلومتر مربع، من دون دعم كامل لتنظيمات إيرانية أو تدخل بري روسي قوامه 100 ألف جندي.

عليه، يكتسب تحذير المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا من «كارثة التقسيم» الكثير من الشرعية، وأن تبقى سوريا «الرجل المريض» موحّدة في خرائط الجدران والمكاتب والمؤسسات الدولية. إذ قال في معهد الدراسات العليا في جنيف الأسبوع الماضي: «الحقيقة هي أن التقسيم الهادئ وطويل المدى لسوريا، الذي نشهده في اللحظة الراهنة في مناطق سيطرة مختلفة، سيكون كارثة ليس فقط على سوريا بل على المنطقة بأكملها». وأضاف: «من دون حل سياسي لا يُقصي أحداً، بما يشمل مَن تم استبعادهم، وتحديداً الأغلبية السنة، سيعود (داعش)».